Rencontre littéraire Pour emporter avec Michel Rabagliati

Caroline Bertrand

10 octobre 2021

Il y a plus de 20 ans, en 1999, naissait la série Paul, dont le personnage est un alter ego du bédéiste Michel Rabagliati et qui allait devenir une série culte et rayonner à l’international. L’auteur scénarise sa vie et se voue à dépeindre la « poésie du quotidien », comme il l’a joliment dit en entrevue à Plus on est de fous, plus on lit en 2019, en ayant souvent pour trame de fond un Montréal incarné.

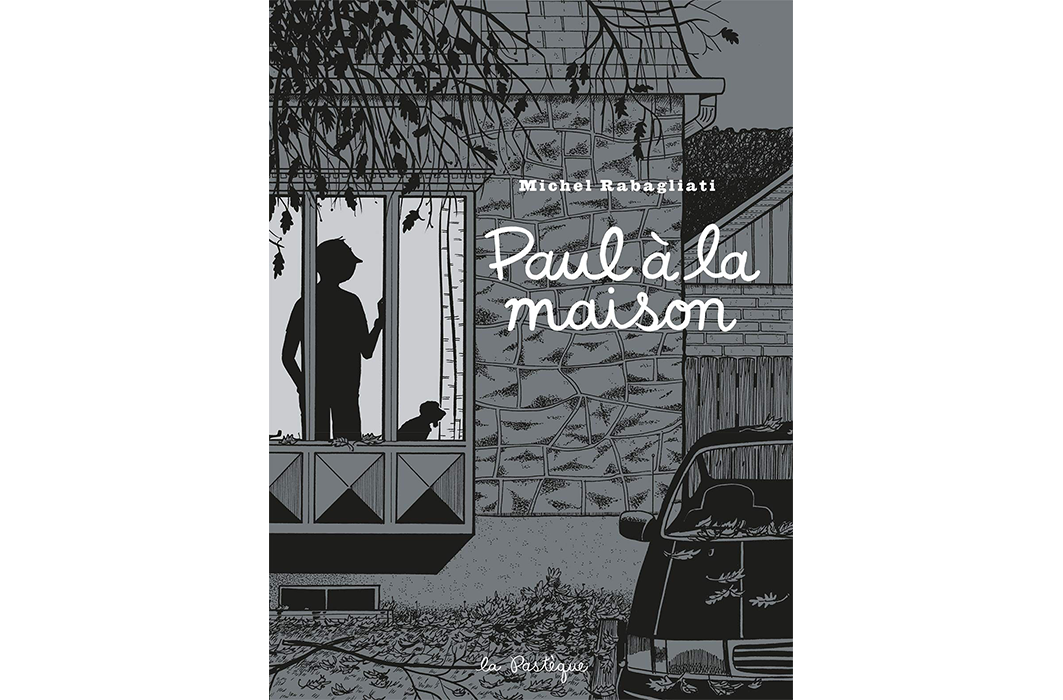

Michel Rabagliati est devenu, en janvier dernier, le premier Québécois doublement primé au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, le plus prestigieux évènement du genre, en remportant le prix Fauve de la série pour son plus récent opus, Paul à la maison, sorti en 2019, un neuvième album plus sombre (et à l’ambiance étrangement prémonitoire), dans lequel il se met complètement à nu. Il avait reçu en 2010 le Prix du public pour Paul à Québec, qui a été transposé au grand écran.

Retour sur un parcours en BD où priment liberté et sensibilité avec Michel Rabagliati, qui prodigue quelques conseils sur l’art de l’autofiction.

Que signifie Paul à Québec pour vous aujourd’hui?

C’est un album important avec le recul, mais dans le feu de l’action, on ne s’en rend pas compte. Je l’ai écrit cinq ans après les évènements [racontés dans la bande dessinée]. J’ai laissé retomber la poussière, parce que c’est une histoire de famille assez triste. Ce n’est pas un truc que tu fais on the spot, il faut le digérer. Ç’a aidé ma carrière, parce que l’album a gagné des prix au Québec et à l’étranger, dont à Angoulême – c’est quand même le festival le plus important au monde. Donc, ç’a fait décoller ma série. Ce qui n’est pas facile pour une série québécoise, parce qu’on est un peu hors circuit de la BD francophone ici; tout se passe en Belgique, en France. Avant qu’un album se retrouve sur les rayons là-bas, dans les librairies, c’est complexe.

Et c’est un album qui me touche encore beaucoup. Je le regarde de temps en temps. Je vois que ç’a vraiment été fait avec cœur, dans une sorte de poussée émotionnelle, très honnête. J’avais envie de parler de ça [la mort de son beau-père, notamment] – c’est fou, ce n’était pas mon père, c’était mon beau-père, mais ça m’a beaucoup touché, probablement parce qu’à ce moment, quand j’avais la trentaine, c’était mon premier décès d’un proche. Et je suis quelqu’un d’assez sensible. Quelqu’un de malade qui s’en va, tout le processus du départ, je n’avais jamais vécu ça.

Comment diriez-vous que votre sensibilité transparaît dans la série Paul?

[Rires] Je pense que ça transparaît pas mal! On voit que je suis assez à fleur de peau. Ça me sert et me dessert en même temps parce que je suis sensible et fragile sur le plan psychologique. Mes humeurs sont très fragiles, je pique du nez assez facilement; une chanson peut me faire pleurer. Je n’ai pas un gros « blindage » face aux malheurs de la vie; pour moi, la pandémie, ç’a été horrible. J’ai vécu ça comme une panique, je ne suis pas équipé pour ça.

« En temps de guerre, en une demi-heure, je serais mort au front. Je serais un mauvais héros de guerre. Je m’en sers dans mes écrits. Ça tombe bien quand on est écrivain, d’être très sensible! »

Je suis sensible à l’air du temps, à ce que les gens disent, à la façon dont les gens se comportent, aux blagues qui passent. Tout ça m’intéresse, j’y suis attentif, tout le temps. Je suis comme une éponge : j’absorbe tout.

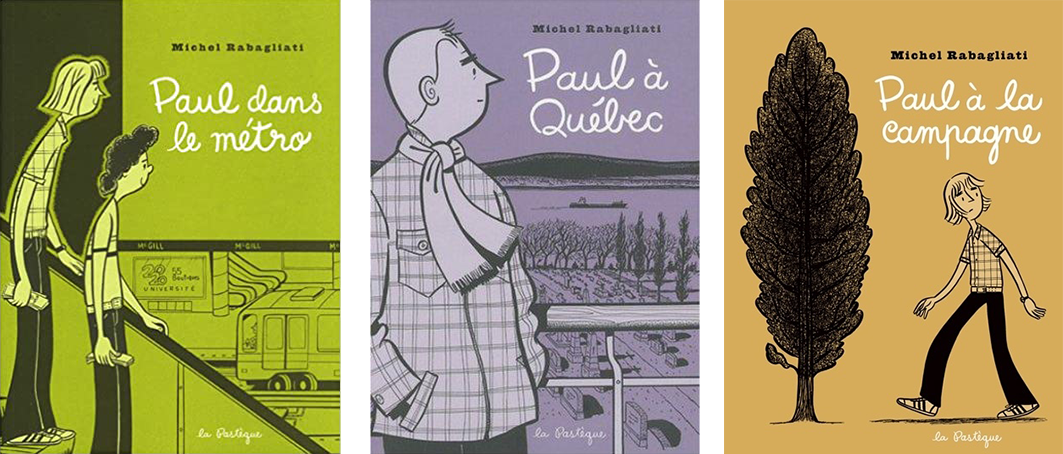

Paul dans le métro, Paul à Québec et Paul à la campagne, Michel Rabagliati

Voici d’autres contenus qui pourraient vous intéresser :

- Rencontre littéraire Pour emporter – Jean-Yves Girard

- Rencontre littéraire Pour emporter – Guillaume Perreault

Ce sont des sources d’inspiration constantes…

C’est ça qui est le fun, de tirer ce qu’il y a d’intéressant dans nos vies ordinaires, de Montréal. Tout le monde a vécu ce qu’il y a dans mes albums. Des évènements bien banals de la vie : morts, naissances, départs, appartements, déménagements, enfants… Beaucoup de gens ont des vies bien plus trépidantes que la mienne. J’ai une vie ben, ben banale, mais je regarde, je peux trouver un angle intéressant pour raconter cette petite poutine-là, par exemple, et essayer de la rendre intelligible et drôle pour les gens.

Ça me fait penser à ce que vous avez déjà dit en entrevue, que vous aimiez la poésie du quotidien.

Je me demande toujours ce que j’ai trouvé de beau, d’intéressant aujourd’hui ou cette semaine. Et je me rends compte que je me fais confiance, je me dis que ça risque d’intéresser le monde. Habituellement, je ne me trompe pas trop. Je pense que j’ai développé une sorte de sixième sens pour mettre en scène ces petites affaires susceptibles d’intéresser les gens – ça dépend de la façon dont c’est amené. La BD, ça reste de la mise en scène, du spectacle. Il faut l’amener de façon intéressante ou inusitée aux gens.

« Je suis un grand amateur de plausible en culture, dans les livres, les films. J’aime quand c’est du monde ordinaire à l’écran qui en arrache avec la vie, pas des superhéros avec des capes ou des baguettes magiques. Ça, ça me fait décrocher. »

Je suis plus preneur pour un film sur un gars qui se lève le matin et qui va travailler. Ça, ça accroche mon attention complètement! Il y a en a qui se disent : « Mon Dieu, c’est plate, il ne se passe rien. C’est l’histoire d’un gars qui travaille, on s’en câlisse-tu! » Non, pas moi. Pour moi, c’est 10 fois plus captivant qu’un Superman. J’adore les films comme ceux de Bernard Émond. C’est lent, c’est la vraie vie. J’aime ça quand il ne se passe pas tout le temps quelque chose et qu’il y a des temps morts. C’est ça, la vraie vie.

Je pense que le récit se trouve dans les émotions humaines. Et Paul, c’est ça.

Je suis à l’écoute de ce que les gens me disent; les conférences, les salons, ils servent à ça. Je vérifie si mon travail va dans la bonne direction. C’est ce qui est le fun dans le contact avec les lecteurs. Je me rends compte que j’ai pesé sur les bons pitons. Et je suis chanceux : je continue dans le sens que j’aime. Je n’ai pas de cahier de charge avec des personnages X. Je peux parler de l’air du temps. Et je suis vraiment chanceux.

Est-ce que ça signifie que ça n’arrêtera pas après Paul à la maison?

Ça dépend toujours si j’ai quelque chose à dire. J’aime dire que ce n’est pas une franchise de Lucky Luke. Je me demande toujours : « Est-ce que j’ai quelque chose à dire ce matin? » Oui, ben, je commence. Non, ben, je ne dis rien. Je joue du piano, je vais faire l’épicerie, je fais autre chose.

« Quand on est écrivain, conteur ou bédéiste, on fait un peu le même travail, on est toujours réceptif aux choses qui se passent et, à un moment donné, une cloche sonne, et on se dit : “J’ai envie de parler de ça.” »

Le processus se met en route : on se met à prendre des notes, à focaliser sur certaines choses, à collecter des choses, et on fait un synopsis avec ça.

Paul à la maison, Michel Rabagliati

Pour rebondir sur la confiance que vous avez mentionnée, qu’est-ce qui vous a poussé à embrasser l’autofiction, à mettre en scène des pans de votre vie?

Je ne suis pas le premier à faire ça : je ne suis pas la locomotive, je suis l’un des wagons en arrière. Comme je suis sensible à la bande dessinée, même quand je faisais du design graphique, j’ai toujours suivi ce qui se passait et regardé les nouveautés et les nouveaux auteurs. Dans les années 80, ce qu’il y avait sur le marché ne m’avait pas donné l’élan pour en faire. C’est arrivé avec la nouvelle vague, à la fin des années 80, avec Drawn & Quaterly et des auteurs de Toronto, comme Seth ou Chester Brown, du côté anglophone, parce que ce sont les anglos que j’ai vus arriver en premier avec récits plus intimistes. Il se faisait des trucs dits adultes en Europe, mais ce n’était pas personnel, c’était assez théâtralisé.

« Chester Brown, lui, parlait de lui, de sa mère, il allait dans les platebandes personnelles. Je me disais même : “Mais qu’est-ce que sa mère va penser?” Mais j’ai trouvé ça passionnant et ça m’a allumé complètement. »

Là, je voyais des scènes de vie, de l’enfance, ses difficultés à l’école, à connecter avec les filles, sa passion pour la bande dessinée… Ça m’a pris du temps avant de le faire moi-même. Une œuvre comme Maus a montré que ce genre était viable – ç’a gagné un prix Pulitzer, ç’a donné un coup de tampon sur le genre, qui était tout à fait nouveau et révolutionnaire. Et ç’a donné le goût de faire du livre long à bien des gars et des filles, qui se disaient : « Je ne veux plus faire de la BD jeunesse dans Spirou, je veux faire de la BD longue. » Pour moi, ç’a commencé avec Maus.

Est-ce que c’est ce qui vous avait donné l’élan de passer du design graphique à la bande dessinée intimiste?

Oui, c’est tout ça. De la BD, j’en faisais quand j’étais plus jeune. Je copiais Spirou, je copiais Gaston, j’essayais de faire des trucs d’aventure. Je calquais mes auteurs belges préférés, mais je n’avais rien de personnel à dire. Après mon adolescence, j’ai oublié un peu tout ça, je me suis dirigé vers le design graphique – mais en gardant un œil sur ce qui se passait en BD. J’avais le goût d’en faire, mais je ne savais pas quoi. Et c’est en voyant arriver ce genre que je me suis dit que je voulais créer dans ce créneau. J’ai tout de suite eu de la facilité avec ça. C’est un gars qui parle, je n’ai pas de costumes à inventer. Je vais raconter mes affaires, comme Michel Tremblay, et je subodore que ça va intéresser les gens. C’est le pari que j’ai pris, et ç’a marché. Ça m’a plu à moi, d’abord, et le lecteur, par la bande, a adhéré à mes affaires.

« Reste que lorsqu’on fait de l’autofiction, de l’autobiographie, il faut être intéressant. Il faut scénariser, rendre ça digestible et rigolo, pour que le lecteur ait du fun, des émotions, qu’il se pose des questions. Pour moi, l’autobiographie pure, ça n’existe pas, parce qu’il faut scénariser. »

Vous répondez à la question que je voulais vous poser, soit ce que vous conseilleriez à des auteurs et autrices voulant se tourner vers l’autofiction.

[Rires] Le conseil, c’est de penser à son lecteur. Tu ne peux pas illustrer juste un journal personnel : bonjour, je me lève, je me gratte la fesse, je regarde par la fenêtre, je me fais des toasts, j’en vais me recoucher, je vais faire l’épicerie. Ça, c’est plate. Ça, c’est long et c’est à élaguer. Il faut trouver ce qu’il y a de l’fun là-dedans. OK, tu as un rendez-vous au garage, mais qu’est-ce qui s’est passé au garage? Il est comment, le garagiste? Là, tu parles! Des fois, ce qu’on a à dire n’est pas assez mûr. Oui, raconter ce qu’on vit, mais encore? Il faut faire preuve d’un certain discernement pour séparer le bon grain de l’ivraie. Il y a de la job après avoir trouvé les bons éléments; l’idée, il faut la « packager » pour que ce soit intéressant pour le lecteur.

En regardant votre parcours littéraire, qu’est-ce qui vous rend particulièrement heureux?

La liberté! C’est extrêmement rare. J’ai des camarades qui font de la BD, mais ce n’est pas leur seul truc; ils sont dessinateurs pour un éditeur ou illustrateurs en livre jeunesse. On leur commande des séries, ils doivent rentrer ça en 42 pages. Il faut que ce soit le fun pour les enfants. Ils ont des contraintes, des clients. C’est un sacré beau job, être illustrateur, et on est libre, mais on dirait que ma liberté est une coche au-dessus. Je raconte ce que je veux – c’est une chance inouïe! Je n’ai pas de cahier de charge avec des personnages fixes. Je peux bien remplacer Paul par Paulette si je le veux.

C’est ce dont je suis le plus fier : avoir réussi à faire un métier qui me rend complètement libre, sans contraintes. Ma carrière, ç’a été un crescendo vers la liberté.